Для осознания внутренних противоречий развития московского царства необходимо понять, что хорошо известные нам духовно-нравственные достоинства Московской Руси оказались глубоко связаны с недостатками свойственного ей типа цивилизации. Органическое единство религии, государственности и национальности, обусловившее исключительную крепость и выносливость народно-монархического строя, вместе с тем обусловило чрезмерную статичность и негибкость цивилизационных механизмов тогдашней России. Осознав Москву Третьим Римом, великоросс, образно говоря, замер, застыл под бременем свалившейся на него мировой ответственности за судьбы веры, боясь каким-либо творческим движением мысли и души исказить хранимую традицию.

Динамичный человеческий элемент, вытесняемый из рамок жесткого тяглового строя, уходил за пределы царства и составлял «вольное казачество». Попав в «чисто поле», казаки занимались различными военными промыслами, от службы наемниками, до грабежа, ведя постоянную борьбу против соседних татарских племен и лишь по воле случая способствуя, вместе со служилыми казаками-пограничниками, обороне русских рубежей от степных кочевников. По мере ослабления татар, казацкие поселки распространяются дальше на Восток, опережая распространение Русского государства. Масса «вырезавшегося» из государственного порядка гулящего люда, постоянно просачивавшегося через линию пограничной обороны московского царства, находилась в хаотическом состоянии, объединенная общим чувством свободы от принудительной службы, ненавистью к тяглу и начальствующим классам. Во время Смуты казачество втянулось в социальную борьбу, стремясь распространить устои своего вольного быта внутри пошатнувшегося Московского государства. Противоборство царского правительства и гулящих казаков длилось весь XVII век и увенчалось подчинением казацкой вольницы системе русской государственной жизни. Став на службу царю, предприимчивый и выносливый слой гулящих воинов-первопроходцев пополнил ряды служилых «городских» казаков и внес свой вклад в обеспечение национальных интересов русского народа. В конечном счете, как справедливо говорит А. Тойнби, благодаря казакам, этим «пограничникам русского Православия», Россия сумела дать впечатляющий исторический ответ на вызов дикой Евразии. «…Ответ представлял собой эволюцию нового образа жизни и новой социальной ориентации, что позволило впервые за всю историю цивилизаций оседлому обществу не просто выстоять в борьбе против евразийских кочевников и даже не просто побить их (как когда-то побил Тимур), но достичь действительной победы, завоевав номадические земли, изменив лицо ландшафта и преобразовав … кочевые пастбища в крестьянские поля, а стойбища – в оседлые деревни» [1].

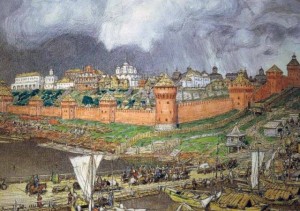

Но приспособившаяся к силовой защите от дикой степи, к решению тяжелых задач колонизации и круговой обороны, русская цивилизация московской эпохи оказалась гораздо менее приспособленной к идейному и технологическому противоборству культурному и политическому давлению развитых европейских народов. Ни византийская религиозно-духовная школа, ни опыт доблестной борьбы с кочевниками, латинскими крестоносцами, польско-литовским воинством и крымским ханством не позволяли дать социально-культурного и научно-технического ответа на существенные изменения в окружающей исторической среде, требующие просвещенности, гибкости умственной.

Однако стоять на месте, пассивно сохранять Православие было невозможно. Внутренние и внешние обстоятельства развития русского общества настоятельно требовали творческого движения мысли, уяснения новых жизненных проблем. При всем духовном величии нашего православного мессианизма, его одного было недостаточно, чтобы полномерно развивать русскую жизнь. Ведь идеология «Москва-третий Рим» не содержала никаких конкретных указаний и принципов для благоустройства государства, общества, экономики, для осмысления самобытных особенностей Великороссии. Русский же народ представлял собой молодое, естественно развившееся общество с оригинальными земскими формами самоорганизации, которых не было в Византии и для осмысления которых следовало проявить умственную смелость и творческую инициативу. Их-то как раз и не хватало русскому человеку, не сумевшему в московский период восполнить византийское духовное наследие сознанием своей национальной самобытности.

При крепкой взаимосвязанности всех своих элементов (когда, говоря словами И. Л. Солоневича, царь считал себя нацией и Церковью, Церковь считала себя нацией и государством, а нация – государством и Церковью) московская система лишала каждый из них оперативной подвижности. Для государства как высшего регулирующего начала, ответственного за безопасность страны, это оборачивалось зависимостью не столько от логики встающих задач, сколько от неуклонной верности традиции. Патриархально-консервативное общественное сознание подчиняло всякую личность, от крепостного до царя, всестороннему регламенту обычая. Некая самодовлеющая инерционность бытия и мышления, над которой не властен был и самодержец, пронизывала все сферы социума.

Весьма показательным примером того может служить характерный древне-московский институт местничества. «Оно, – пишет В. О. Ключевский, – ставило служебные отношения бояр в зависимость от службы их предков, т. е. делало политическое значение лица или фамилии независимыми ни от личного усмотрения государя, ни от личных заслуг или удач служилых людей. Как стояли предки, так вечно должны стоять и потомки и ни государственные заслуги, ни даже личные таланты не должны изменять этой роковой наследственной расстановки… Служебная карьера лица не была его личным делом, его частным интересом. За его служебным движением следил весь род… Каждый род выступал в служебных столкновениях как единое целое… Боярина можно было избить, прогнать со службы, лишить имущества, но нельзя было заставить занять должность в управлении или сесть за государевым столом ниже своего отечества» [2].

Инертный и бессознательный традиционализм получил выражение в прямолинейном освящении социального быта, столь характерном для московской эпохи. Сознание ее представителей отличала склонность к пассивному внешнему почитанию сложившихся общественных форм, а не к духовно-творческому их преображению.

Но представление об окончательном воплощении христианства на Руси, о совершенности русского православного царства оказалось далеко не бесспорным при встрече лицом к лицу с Западной Европой, поставившей русских перед сложными вопросами национально-культурного самоопределения, ответов на которые невозможно было найти в опыте прошлого.

При этом нельзя сказать, что древне-московское общество было невежественным. Нет, как мы знаем, его книжников отличал высокий, просвещенный Православием дух, а грамотность и начитанность его представителей в XVII столетии были даже выше, чем в начале ХVIII века. Согласно подсчетам исследователей, грамотность духовенства во второй половине XVII века была стопроцентной, среди монашества грамотных было 75 % , среди дворян – от 65 до 78 % , среди купечества – от 75 до 96 % , а среди низших классов населения – от 23 до 52 % . Дальнейшее понижение грамотности русского общества, по-видимому, объясняется разгромом духовенства и монашества в ходе реформ Петра I, а также более тяжелым положением крестьянства в XVIII столетии [3].

Стало быть, речь следует вести не вообще о невежественности, а об ограниченности русского просвещения того периода времени, об особом типе древнерусской просвещенности, который отличался полным подчинением вере человеческого ума, невниманием к собственно интеллектуальной культуре и вопросам организации земной жизни.

Пламенный, искренний, но и весьма наивный православный максимализм древне-московского сознания повелевал подавлять все самобытно-мирское, сводя жизнь мира по сути дела к церковному богослужению. Древне-московские ревнители благочестия верили, что само вечное Царство Божие есть не что иное, как непрерывная, прекрасная Божественная литургия. Они мечтали, они ожидали, что как только вся страна с должным, всенародным благоговением станет относиться к Богослужебному таинству, то тогда и начнется реальное осуществление Царства Божия в Третьем и Последнем Риме. Но усложняющаяся земная жизнь требовала своего, и с ней нельзя было вовсе не считаться [4]. Очевидно, отстоять свои коренные жизненные интересы против динамичной, умственно развитой и технически прогрессирующей Европы Россия была бессильна, если бы не внесла большей творческой свободы в слишком инертную московскую систему, в отношения религии, государства, народности, если бы не высвободила личностные силы человека из-под всецелого контроля органически-традиционных религиозно-общественных форм, то есть, если бы не осуществила известную секуляризацию своего духовно-культурного типа.

Для понимания целого ряда сложностей и противоречий русской исторической жизни, обнажившихся в ХVII столетии, нужно принять во внимание, что сам высокий христианский идеал Третьего Рима ставил перед нашим народом нелегкие задачи. Успешное разрешение трудных в принципе задач христианского жизнестроительства существенно осложнялось у нас порубежным положением России между Востоком и Западом и историческим недостатком собственного просвещения, развитых средств интеллектуальной культуры – философии, логики, общенаучных принципов мышления. Эти средства были особенно нужны в обиходе отечественной цивилизации. Находясь на стыке Азии и Европы, испытывая существенные воздействия со стороны разнотипных культур, русский народ вынужден был вести постоянную, все более интенсивную работу по сочетанию в своем мировоззрении и в общественном бытии различных влияний и элементов. Получение Русью святыни Православия давало душевно одаренному и многоталантливому народу огромные возможности для создания великой духовной культуры. Однако развитие материальной цивилизации потребовало со второй половины ХVI века новых научных и технических знаний, которые нам не могла дать в свое время Византия, потому что сама ими не располагала. Да и русский народ не обладал еще должным пониманием необходимости богословского, философского, научного образования. Поэтому он не сумел усвоить и тех элементов интеллектуальной культуры, которые имелись в греко-православной традиции. Великоросс гордился тем, что, смиренно уповая на Божию помощь, а не на разум и науки человеческие, он сумел создать великую и благочестивую державу, в то время как просвещенным грекам их мудрость не помогла сохранить чистоту веры, осилить турок и спасти свое царство. Высокомерно относясь к западным христианам, масса русских людей переносила отрицательное отношение и на бурно развивающиеся в Европе науки, наивно считая, что знание геометрии, астрономии, философии, а также иностранных языков способно довести православного человека до ереси. При этом, волей-неволей, русский правящий верх вынужден был считаться с западной образованностью и технической развитостью. Он тянулся к европейскому комфорту, изящным искусствам, что предрасполагало, наряду с презрением иностранцев в простонародных слоях, к увлечению иностранной цивилизованностью на верхах общества.

Европа уже на исходе средневековья встала на путь интенсивного интеллектуального и научного развития. Унаследовав римскую традицию формально-логического мышления, западное общество создало высокоразвитую философско-богословскую культуру. В воспитании западноевропейского ума ключевую роль сыграла средневековая схоластика. Она была озабочена постановкой и обсуждением проблем, подвергая личность риску самостоятельного, логически выверенного вывода. Схоластика способствовала освобождению ума от стихийного, непроясненного влияния веры, вела к укоренению навыков интеллектуально-волевого самоконтроля, то есть умения «держать ум в руках», вычленять различные смысловые моменты в целостных явлениях жизни и находить рациональные формы их соотношения. Все это развивало гибкость, последовательность и разносторонность мысли европейца. Работа над сознанием, культивирование аналитических способностей предполагали дальнейшую рационализацию общественной жизни, интенсивное развитие интеллектуальной, правовой, а затем и научно-технической культуры Запада.

Правда, при всех своих положительных моментах, рациональный западный ум вступил в роковой конфликт с вероисповедными основами христианства. В борьбе против властного авторитета Римской Церкви, стремившейся контролировать внутреннюю жизнь людей, подвергая вольнодумцев преследованиям церковного трибунала (инквизиции), европейский культурный слой повел свое умственное развитие в сторону крайнего секуляризма, то есть чисто мирского, противоцерковного миросозерцания [5].

Итак, европейская цивилизация, вымуштрованная средневековой схоластикой, активизированная реформацией, религиозными войнами, географическими открытиями, ступившая на путь интенсивного научно-технического развития, значительно усложнившаяся в идеологическом, политическом, культурном планах, поставила и перед Россией проблему повышения интеллектуальной гибкости, культурной многогранности. Древне-московский великоросс, гордившийся политическими успехами своего народа, хотя и не обремененного утонченным образованием, однако создавшего великое православное царство, в XV1 столетии еще мог позволить себе презирать геометрию, астрономию, отвращаться от философских «эллинский борзостей» и стремиться к служению Богу в умственной простоте. Но уже с начала XVII века русское сознание должно было отреагировать на увеличивающуюся сложность и наступательную активность Запада. Русская мысль обязана была вникать в религиозные, философские, научные споры Европы, соотносить развитие отечественной и западной цивилизаций, стало быть, усваивать опыт секуляризации ума и культуры, рискуя перенять духовно опасные издержки европейского опыта. И не было иной возможности исторического движения, не только потому, что Россия не могла оборонить свое национально-государственное существование без заимствования научных и технологических достижений Запада, а и потому что внутреннее развитие самой Руси требовало новых культурных форм для возрастающих умственных, личностных, национальных сил русского общества.

[1] Тойнби А. Постижение истории. Сборник.– М.: Прогресс, 1991. С. 140.

[2] Ключевский В. О. Сочинения. Т. 2.– М.: Госполитиздат, 1957. С. 155.

[3] См.: Зеньковский С.А. Русское старообрядчество: духовные движения XVII века. Репринтное воспроизведение.– М.: Церковь, 1995. С.95 — 96.

[4] Крайне показательным для того периода времени выражением противоречия мирского и священного стал вопрос о многогласии и единогласии в церковной службе, принявший к середине ХVII в. общественно значимый характер. Спор возбужден был тем обстоятельством, что для примирения верности религиозным обычаям и потребностей практической жизни в русских церквах утвердилось многогласное чтение молитв и пение псалмов несколькими служителями. Хотя оно вносило в службу элементы невразумительности, но сокращало ее протяженность, оставляя православным время, необходимое для добывания хлеба насущного и для различных культурных занятий, требующих большого труда. Последнее обстоятельство и имели в виду сторонники многогласия, утверждая, что единогласное чтение и пение погубит благочестие, ибо отучит народ от посещения непомерно растянутых богослужений. Защитники же единогласия, возражая оппонентам, указывали на то, что многогласие губительно для нравственной назидательности церковной службы, ибо делает ее формальною. В силу односторонности точки зрения каждой из сторон, в русском православном сознании той поры складывалась ложная дилемма: ходить ли часто в церковь, не понимая того, что в ней читается и поется, или, ввиду чрезмерной протяженности церковной службы, посещать храм изредка? Не найдя умственных сил и нравственной смелости выйти из порочного круга этой дилеммы, за счет сокращения длительности богослужения при повышении его вразумительности, духовные власти в одном соборном постановлении (11 февраля 1649 г.) отвергли единогласие, торжественно узаконив многогласие как старый обычай. А в 1651 году другой собор отверг многогласие, утвердив единогласие под влиянием мнения константинопольского патриарха. Причем формальная победа сторонников единогласности отнюдь не привела к решительному изменению устоявшейся многогласной практики, именно в силу противоречия их богослужебного идеализма «принципу реальности», а только запутала обрядную жизнь Русской Церкви.

[5] Saecularis, по-латински, – мирской.

Возрождение Державы информационно аналитический портал

Возрождение Державы информационно аналитический портал