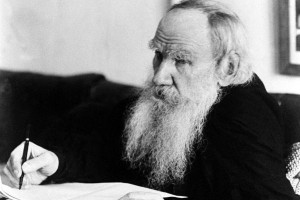

Пробуждение религиозных потребностей и стремительное развитие религиозно-философской мысли в русском образованном обществе является важнейшей особенностью отечественной духовной культуры конца XIX — начала ХХ века. Большую роль в этом процессе сыграл богоискательский опыт Л.Н.Толстого (1828-1910).

Напомним, что Толстой в конце 1870-х годов пережил глубокий духовный кризис, из которого вышел с жаждой религиозной веры. Писатель обратился к вероисповеданию простых русских людей, но не смог принять Православия. Отказавшись поверить в Божественность Христа, бессмертие души и церковные таинства, он под влиянием гордыни ума начал создавать собственное толкование христианства, переделывая при этом текст Евангелия. Разрыв с православной Церковью стал перерастать во враждебное к ней отношение, что повлекло за собой отрицание государства, социальных и культурных традиций и завершилось безжизненным морализмом. Мораль стала для Толстого абсолютом, поглотив Бога, человеческую свободу и самое себя. Ибо моралистическая идея непротивления злу силою превращала человека в пассивное, покорное злу и, стало быть, аморальное существо.

В 1890-е и 1900-е годы православные издания развернули решительную критику учения Толстого, которое нашло себе многих сторонников. Журналы “Душеполезное чтение” и “Странник” обвинили писателя в антихристианском проповедничестве и предостерегли толстовцев от впадения в противоцерковное и противогосударственное сектантство. Но критика только рассердила самолюбивого проповедника, который усилил свою активность. В феврале 1901 г. Синод опубликовал определение об отпадении Толстого от православной Церкви, что также не произвело на него должного впечатления. При всем том, Толстой оставался неудовлетворен самодельным вероучением, не обрел внутреннего мира. В моменты душевной тоски, отлученный от Церкви, он все равно тянулся в Оптину пустынь, и даже приезжал к старцам, однако не решился переступить ограду монастыря и уехал не повидавшись с ними. Предсмертное бегство писателя из дому и его телеграмма в Оптину, с просьбой прислать на станцию Астапово старца Иосифа, свидетельствуют о глубине душевной драмы Толстого.

Эта душевная драма великого русского писателя произвела сильное впечатление на всех ищущих Бога образованных людей. Своим разрывом с безбожной культурой, своей проповедью строительства жизни на религиозной основе Толстой показывал мятущимся интеллигентам путь обретения подлинного смысла творчества. Но духовная неудача писателя в силу горделивого измышления им своей особой веры, вне мистической традиции Церкви, поучала других изживать плоский рационализм и морализм.

В итоге сложной духовной работы, среди представителей русского интеллигентного общества в первом десятилетии ХХ века распространилось отношение к религиозным вопросам не как к проблемам мысли, а как к наиважнейшим вопросам человеческой души, без ответа на которые жизнь лишается всякого смысла. Сознание русского интеллигентного человека охватила тоска по церковным началам духовной жизни, стало возрождаться стремление мыслить и действовать в свете традиционной христианской истины. Но изживание отчужденности интеллигенции от церковных устоев русской культурной жизни давалось нелегко. На каждом шагу оно порождало новые искушения и проблемы, о чем свидетельствует опыт столичных религиозно-философских собраний.

Петербургские религиозно-философские собрания, организованные по инициативе целой группы писателей и философов во главе с Д.С.Мережковским, стали исключительно важным событием в духовной истории русского общества. Основная цель этого начинания состояла в установлении взаимопонимания между представителями Церкви и интеллигенции при обсуждении насущных задач религиозно-нравственной жизни страны. Всего состоялась 22 собрания, прошедших в период с ноября 1901 по март 1903-го года. Историческое значение их, по верной оценке о. Г.Флоровского, определялось тем, что это была новая встреча интеллигенции с Церковью после бурного опыта интеллигентского нигилизма и отречения от православной веры. Но задачу собраний стороны понимали по-разному. Духовные власти разрешили их в целях обращения отпавших от Церкви чад. Мережковский отмечал, что иерархи и священники “шли навстречу миру с открытым сердцем, с глубокой простотой и смирением, со святым желанием понять и помочь”. Интеллигенты же хотели предъявить церковнослужителям свои заветные требования реформ, новых действий, новых откровений и ожидали от Церкви приближения к проблемам светской культуры.

Собрания сразу же привлекли общественное внимание и стали быстро разрастаться. Они проходили в зале Географического общества, с огромной и нелицеприятной статуей Будды в углу, которую на время собраний закутывали материей. Публика отличалась чрезвычайной пестротой. Тут были и осанистые архиереи, и аскетические монахи, и ищущие Бога писатели, и утонченные эстеты от журнала “Мир искусства”, студенты светских и духовных учебных заведений, и дамы всех возрастов, и типичные радикальные интеллигенты, пришедшие сюда ради чистого любопытства. Председательствовал на собраниях епископ Сергий — ректор Петербургской духовной Академии. Благодаря его мудрому руководству, игра страстей и самолюбия была умиротворена и пеструю публику объединила потребность осмыслить наболевшие темы духовной жизни. К сожалению, в силу разности мировоззрений, подходов, стилей мышления двух участвовавших в диалоге сторон, собрания ни к чему практическому не привели и были запрещены властями. Однако поставленные на них вопросы запали в сознание общества, дали стимул общественной мысли и получили дальнейшее развитие в русской религиозной философии.

Ключевая проблема многих Петербургских религиозно-философских встреч интеллигенции и церковнослужителей состояла в выяснении должных отношений Церкви и общества. Как сделать христианство вновь духовно организующей силой общественной жизни, преодолеть отчуждение церковной и светской культуры — этот сюжет проникал все обсуждавшиеся темы. Он был остро очерчен в самом первом докладе — “Русская Церковь перед великой задачей”, — который сделал В.А. Тернавцев. Докладчик наметил ряд острых противоречий между религиозной природой русской Верховной власти, православными традициями народа, всеми старыми сословиями и противоцерковной светской общественностью, с ее земством, университетами и новыми классами, исторической России чуждыми. Способны ли эти разные силы жить единой жизнью? Каковы условия их объединения, если оно возможно? — спрашивал Тернавцев.

На его взгляд, возрождения России можно было ожидать только в связи с новым религиозным подъемом русского духа, с осознанием необходимости мировой борьбы против антихристианских сил и решительным поворотом Русской Церкви к земному миру. Пока этого не произошло, пока Церковь уповает на мир загробный, интеллигенция будет все свои помыслы посвящать грядущему земному счастью и даже при тоске по Богу отчуждаться от Православия. Докладчик призывал церковных деятелей задуматься над православным религиозно-социальным идеалом, уделить внимание задачам общественного и государственного строительства. “Наступает время открыть сокровенную в Христианстве правду о земле — учение и проповедь о христианском государстве. Религиозное призвание светской власти, общественное во Христе спасение — вот о чем свидетельствовать теперь наступает время”, 1 — заключал Тернавцев.

Нельзя не заметить, что у Тернавцева, как и у других представителей религиозной интеллигенции, отчетливо звучало обращенное к Церкви требование двигаться навстречу миру и светскому обществу, работать над обновлением миросозерцания, над оправданием земли и плоти, в то время как от самой интеллигенции ожидалась не столько встречная серьезная работа по освоению православной традиции, сколько большая религиозная чувствительность. Наблюдательный писатель В.В.Розанов точно заметил, что отношение светских участников собраний к духовенству определялось следующим принципом: “мы постараемся поверить, а они пусть начнут делать; и все кончится благополучно.”

Заявившая о себе на Петербургских собраниях идея “нового религиозного сознания” предполагала, что истина христианства не была воплощена ни одной церковной традицией. Она была лишь проповедана Христом и апостолами и почти сразу же искажена деятельностью “исторической Церкви”. Обличая реальную Церковь в многочисленных грехах, неохристиане утверждали, что только новая, грядущая “Церковь Третьего Завета” явится торжеством подлинной духовности и полностью преобразит жизнь на земле.

Такой замысел “нового христианства” и некой новой, внетрадиционной, чисто духовной церковности свидетельствовал о потребности использовать элементы Православия для духовного восполнения и укрепления “традиционной” интелигентской веры в прогресс, революционное обновление мира и, наконец, в Царствие Божие на земле. “Новое религиозное сознание” начала ХХ века питалось идеями и настроениями восходящими к Вл.Соловьеву, с его проповедью сверхисторической религии Духа и Богочеловечества.

Крайне характерным представителем этого сознания был талантливый, широко образованный, но духовно поверхностный писатель Д.С.Мережковский (1865-1941). Он происходил из семьи высокопоставленного чиновника, учился на историко-филологическом факультете Петербургского университета, участвовал в идейном оформлении символизма, стал одним из главных инициаторов неохристианского движения и прославился быстрым писанием объемистых исторических романов, посвященных духовной проблематике.

Мережковский остро переживал неудовлетворенность как светской культурой, так и рассудочной толстовской религиозностью, с ее плоским морализмом. Он искренне искал религиозно-мистической правды и церковности, вне которых не видел возможностей истинного творчества. “Следуя за Толстым в его бунте против Церкви, как части всемирной и русской культуры, до конца — говорил Мережковский в докладе “Лев Толстой и Русская Церковь”, прочитанном на одном из религиозно-философских собраний, — русское культурное общество дошло бы неминуемо до отрицания своей собственной русской и культурной сущности: оказалось бы вне России и вне Европы, против русского народа и против европейской культуры; оказалось бы не русским и не культурным, то есть ничем” 1. Однако при головном понимании необходимости воцерковления русского образованного общества, Мережковский по самому душевному типу своему, во всех своих исканиях и писаниях оставался личностью застывшей на рубеже духовно разнородных культур. Он так и не принял православного христианства, ибо не видел в нем революционного порыва к устроению человеческого счастья, “правды о земле” и “правды о плоти”, но не мог принять и безбожной культуры Запада. Отсюда у Мережковского родилась потребность в новой религиозной эпохе и догматическая приверженность схеме о трех заветах. Согласно этой схеме, первый завет — религия Бога в мире; второй завет — религия Бога в человеке: третий завет — религия Бога в человечестве. “Отец воплощается в Космосе; Сын — в Логосе; Дух — в соединении Логоса с Космосом, в едином соборном вселенском существе — Богочеловечестве”. Нетрудно увидеть в приведенной фразе Мережковского зеркальное отражение религиозно-романтической идеологии Вл. Соловьева. Искомая Мережковским “церковь” выносилась им за пределы истории и, стало быть христианства, в некое мистическое “богочеловеческое” будущее.

Мережковский много писал художественной прозы, но все его сочинения носят кабинетный, умышленный характер. Они пронизаны конфликтом христианского идеала и языческого гуманизма, постоянно боровшимися в сознании писателя. Отсюда смутный, сомнительный, шаткий дух творчества Мережковского, оторванность его идей от подлинности жизни. Если припомнить известную нам классификацию русских людей, принадлежащую К.П.Победоносцеву, то Мережковский явно относился к типу переучившегося интеллигента, превращавшего все, к чему он ни прикасался, в какие-то безжизненно-книжные представления, утопические проекты и пустые, но звонкие фразы.

Видную роль в попытке оформить идеологию “нового религиозного сознания” играла жена Мережковского Зинаида Николаевна Гиппиус ( 1869-1945). Супруги прожили в браке 52 года не разлучаясь со дня свадьбы ни разу, но это был платонический брак, брак сотрудничество, творческий союз и семейная церковь.( 15 лет с Мережковскими третьим членом этого союза жил критик и публицист Д.Философов). Гиппиус отличалась властным мужским характером, вполне проявляя его в проповеди неохристианства. Н.А.Бердяев вспоминает, что в салоне Мережковских распространялась атмосфера мистической кружковщины, нездоровой магии, сектантского властолюбия и отрешенности от людей не относящихся к неохристианам. Отмеченные особенности психологии религиозно-философской четы объясняют почему она добровольно покинула Россию задолго до революции и обосновалась в Париже, посещая родину наездами.*

Другим центром “нового религиозного сознания” служил кружок Вяч. Иванова. Вячеслав Иванович Иванов (1866-1949) — знаменитый поэт-символист, литературовед и философ культуры — изучал филологию в Московском университете, а затем в Берлине. Несколько лет он читал лекции в Парижской высшей школе общественных наук. В 1905 г. Иванов вернулся в Россию, вооруженный достижениями европейской гуманитарной науки, став прекрасным знатоком античного наследия. Он являл собой человека утонченной и универсальной культуры, хотя происходил из коренного русского духовного сословия. Впитав интеллектуальные достижения Запада, Иванов был склонен строить русские мессианские идеологии в духе славянофильства и вскоре стал вдохновителем религиозно-мистических исканий петербургской интеллигенции.

Квартира Иванова, располагавшаяся в огромном здании на Таврической улице, возле Таврического дворца (где обосновалась Государственная Дума), занимала выступ дома, и потому получила название “башни Иванова”. Жилище поэта и философа поглотило две соседние квартиры и стало представлять собой причудливый лабиринт коридоров, комнат, передних, который Мережковские именовали “становищем”. Быт “становища” в 1909-1910 годах был весьма своеобразным. По свидетельству Андрея Белого, хозяин обычно до 15 часов спал, потом работал прямо на диване, к 19-ти с половиною часам являлся обедать, затем начинались разного рода собрания и встречи, затягивавшиеся до трех утра. В одной комнате заседал совет Петербургского религиозно-философского общества, в другой проходили какие-то репетиции студентов-филологов, в третьей собирался журнал “Апполон”. По коридорам, покрытым заглушающими шаги ковровыми дорожками, частенько слонялись какие-то хлыстовского вида сектанты. В полночь подавали чай, и в большую гостиную из всех остальных комнат, углов и закоулков к чаю высыпали философы, поэты, студенты, сектанты. Разгорался общий спор в ходе которого причудливо скрещивались разнотипные мировоззрения. К двум ночи исчезали “чужие” и хозяин начинал принимать исповеди от “своих”, переходя к проповеди о символизме, грядущей новой культуре и судьбах России.

И так — день за днем. Попадая на “башню” на три дня человек утрачивал чувство времени и мог прожить там несколько недель, забывая о времени, и о всем внешнем мире. Н.А.Бердяев говорит, что Вяч. Иванов был виртуозом в овладении душами, его соблазняло очаровывать людей и привязывать их к себе. Одаренность его была огромная, он был сразу всем: консерватором и анархистом, православным и католиком, мистиком и позитивным ученым. В силу этого он сумел собирать вокруг себя всех наиболее одаренных и примечательных людей эпохи. Они приходили на “башню” каждую среду и тогда там разыгрывались самые утонченные дискуссии на литературные, философские, религиозные и общественные темы. “Иванов над Думой висел, как певучий паук, собирающий мошек..,”- характеризовал деятельность “башенного мыслителя” А.Белый.

При всей широте и глубине познаний Иванова, духовная основа его миросозерцания была не менее смутной, чем у Мережковского. Иванов жил отражениями культурных эпох прошлого и искал вдохновения в неких искусственных экстазах. Бердяев с неприятным осадком в душе вспоминает, что однажды на очередном собрании писателей Иванов предложил, в подражание древней дионисической мистерии, достигнуть экстаза посредством общего хоровода. В этой неумной затее участвовали известные литераторы — В.Розанов, Н.Минский, Ф.Сологуб и сам инициатор. Разумеется, ни к какому новому состоянию сознания такие вещи привести не могли.

Одним из заветных чаяний Вяч. Иванова было возрождение соборно-органической русской культурной стихии. Грядущая всенародная культура, преодолевающая интеллигентский индивидуализм, мыслилась Ивановым как мифотворческая, проникнутая энергией символа и мифа, и потому он видел в поэте не просто представителя искусства художественной словесности, но пророка и учителя, в творениях которого выражается душа народа и народ обретает свое “Я”. Культурное будущее России Иванов тесно связывал с освоением и воплощение христианских начал духовной жизни. Вводя христианскую идею непосредственно в состав русской национальной души, он призывал интеллигенцию вернуться к вере своего народа. “Мы ничего не решили и, главное, ничего не выбрали окончательно, и по прежнему хаос в нашем душевном теле, и оно открыто всем нападениям, вторжению всех — вовсе не сложивших оружия наших врагов, — обращался мыслитель к представителям образованного слоя.- Единственная сила, организующая хаос нашего душевного тела, есть свободное и цельное приятие Христа, как единого всеопределяющего начала нашей духовной и внешней жизни…” 1

Осознавая истину христианства, Иванов однако не воссоединился с Православием. В 1924 г. он эмигрировал в Италию и принял там католичество.

Продолжая знакомство с характерными представителями “нового религиозного сознания”, нельзя обойти вниманием такого выдающегося оригинальностью писателя-мыслителя, каким был Василий Васильевич Розанов (1856-1919). Выходец из бедной провинциальной семьи, окончивший филологический факультет Московского университета и учительствовавший в ряде небольших российских городков, Розанов, после переезда в столицу, стал прославленным литератором, участником большей части петербургских религиозно-философских начинаний. В основу своего мировоззрения писатель положил мистику пола и плоти. Вся философия человека для него сосредоточилась в тайне пола, который понимался Розановым как духовно-энергетическая основа человеческой природы. Розанов пришел к выводу, что “связь пола с Богом большая, чем связь ума с Богом, даже чем связь совести с Богом.” При таком сексуальном мистицизме, сердцем чуя Божий замысел во плоти мира, Розанов отказывался усмотреть Божественный смысл в сфере личного духа, находя здесь источник неприязни к половой любви и деторождению. По мысли писателя, Христос, своей проповедью первенства духовных ценностей, угрожает христианскому миру превращением в монастырь и физическим вырождением человечества. Христос для Розанова — как бы первый нигилист и интеллигент, чуждый семье, прочному быту, хозяйству и деторождению. Однако Церковь, в той мере, в какой она является традиционным институтом, тесно связанным с народными обычаями, Розанову любезна и дорога. Он утверждает, что, вопреки безбытной духовности христианского вероучения, русский народ “наносил” душевного тепла в Церковь, создал в ней плотский уют, так что русский народ и Церковь стали единым целым.

Эти странные, путаные идеи Розанова выводили его за рамки христианского миросозерцания и склоняли подчас с самому вульгарному язычеству. Н.А.Бердяев очень верно заметил, что Розанов не ведает личности и что жизнь торжествует у него не через Воскресение к вечной жизни, а через деторождение, то есть через распадение личности на множество новорожденных личностей.

Общественно-политические взгляды писателя были не менее пестрыми и противоречивым, чем его религиозные представления. Будучи активным публицистом, Розанов часто высказывал плохо совмещающиеся суждения, то крайне консервативного толка, то довольно прогрессивного, призывая к религиозному обновлению и социальному творчеству. Искренний, глубокий, неповторимый художник слова, он творил в своеобразной манере стихийного самовыражения. Характерные сочинения выходили из-под пера автора естественными и бесхитростными отправлениями его душевной натуры. Названые им “Опавшие листья”, они как бы и в самом деле опали непосредственно с древа розановской души. В “коробах” своих “Опавших листьев” Розанов с зеркальной точностью отобразил, пожалуй, наиболее полно, чем какой-либо другой религиозный мыслитель и литератор начала века, практически весь спектр противоречивых стихий, обуявших русское сознание той переломной поры.

Розанов умер в 1919 г. Он тяжело переживал крушение России. Н.А. Бердяев, встречавшийся с ним за месяц до его смерти, писал впоследствии, что Розанов произвел тяжелое впечатление, заговаривался, но сохранял проблески своей гениальной мысли. Писатель сказал тогда на ухо Бердяеву: “Я молюсь Богу, но не вашему, а Осирису, Осирису”.

Теперь настала пора сказать и о самом Бердяеве, без которого невозможно представить себе религиозно-философские искания интеллигенции начала века. Николай Александрович Бердяев (1874-1948) происходил из дворянской военной семьи, учился в Киевском университете, был сослан в Вологду за участие в социалистическом кружке (что помешало опальному студенту закончить университетское образование), затем совершил эволюцию от марксизма к идеализму и от идеализма к христианскому мировоззрению. В 1922 г. советское правительство выслало Бердяева за границу вместе с другими известными философами. Мыслитель поселился в Париже, где и скончался 24 марта 1848 г. во время работы за своим письменным столом.

Бердяев — один из самых плодовитых религиозно-философских писателей, чутко и быстро реагировавший на внутрироссийские и мировые исторические события. В силу острого ума, огромной эрудиции, повышенной восприимчивости к внешним влияниям, публицистической актуальности сочинений и яркой афористичности своего писательского стиля, он получил широкую мировую известность. Вместе с тем, требовательные критики обнаруживают в текстах прославленного мыслителя много непоследовательности и повторов, непродуманность философских конструкций и смесь самых разнородных идеологий. Желчный и порой издевательский в своих оценках видных современников Андрей Белый, уподобляет мировоззрение Бердяева железнодорожной станции, через которую носятся весь день поезда-идеи, подъезжающие с различных направлений. Однако эта и подобные ей оценки весьма поверхностны, ибо чужды пониманию внутренней логики бердяевского философствования.

Сам Николай Александрович говорил о себе, что проблема человека стоит в центре всех его размышлений. Человек, понятый как глубоко личностное существо, нерасторжимо соединяющее в себе универсальное и уникальное начала своей духовной природы, творческая судьба и трагедия земного существования личности — вот что в первую очередь вызывает исследовательский интерес мыслителя. В свете такой установки объясним и бердяевский персонализм в понимании христианства, и явственная отчужденность от природного мироздания, и от всего соборно-традиционного, государственно-национального, практического и практичного. Человеческое бытие истолковывается Бердяевым, главным образом, как глубоко одинокое, не от мира сего, странническое пребывание на земле, все достоинство которого определяется широтой любви, индивидуальной верностью своему личному предназначению и, в конечном счете, перспективой посмертного существования. Бытие в ином мире для философа имеет ценность только при условии воссоединения со всеми любимыми существами, с которыми человек провел земную жизнь. Бердяев глубоко убежден, что любовь, единение с любимыми в первую очередь достойны вечности. И если в вечной жизни у него лично не будет возможности общения со всеми, кто любил его и кого он любил на земле, включая своего преданного кота Мури, философ готов отказаться от перспективы вечного блаженства.

В этой (антропологической) части религиозно-философское воззрение Бердяева подкупает одухотворенной человечностью. Оно глубоко связано с христианскими установками. Однако серьезным изъяном рассматриваемой философии является то, что в рамках своего метафизического учения мыслитель и на Бога распространяет чисто человеческий характер бытия. Пресвятая Троица, Бог-Творец в бердяевской метафизике рождается из Божественного Ничто, как источника изначальной стихийной свободы. Далее Бог, противоборствуя первичному хаосу, создает мир. Но мир, проникнутый несотворенной, темной, хаотичной свободой не поддается вполне промыслу Божества. Бог, как и человек, у Бердяева — своего рода трагическая личность. Она обречена вечно, безнадежно бороться за торжество блага и гармонии с некой изначальной, независящей от нее по природе хаотичной стихией. Хотя подобному Богу философ приписывает власть над сотворенным бытием, она оказывается насквозь иллюзорной. Далекий от всемогущества Бог принципиально не может стать спасителем человека, его любви и его достоинства, но сам нуждается в помощи от людей в своей титанической попытке творчески освоить бездну темной свободы. Отсюда у философа возникает идея “обратного откровения”, идущего от человека к Богу для обогащения и укрепления Божества в его противоборстве хаосу.

Вся эта несоответствующая христианству, и вообще глубоко нелогичная, метафизическая конструкция, с ее идеей относительного, несовершенного Божества, сложилась в голове Бердяева под влиянием немецких мистических учений и понадобилась ему для того, чтобы тесно сблизить человека и Бога в характере их бытии и в их судьбах. Таким образом, при всех христианских интуициях и идеях философа, при его постоянной критике гуманизма и практическом участии в православно-церковной жизни, Бердяев, на уровне своей метафизики, отнюдь не является христианским мыслителем. В конечном счете, он ставит здесь человеческое выше Божественного и подчиняет последнее логике существования первого.

Впрочем, религиозно-метафизические погрешности бердяевской философии в большей части работ мыслителя остаются на заднем плане и не обесценивают значимость многих важных и глубоких идей, высказываемых автором по проблемам человеческого существования, смысла истории, судеб современного мира и России. Мы будем далее по мере надобности обращаться к наследию этого духовно одаренного философа и продолжим разговор о его трудах в разделе о нашей пореволюционной религиозно-философской мысли.

Завершая знакомство с новыми явлениями в русской религиозной мысли начала нашего столетия, следует подчеркнуть, что мы затронули только самые общие ее особенности и лишь несколько известных имен. Многие сложные мировоззренческие проблемы и видные религиозные философы остались за пределами этой главы. Всех особо интересующихся состоянием отечественной философии на рубеже веков мы отсылаем к специальным работам.

С точки зрения истории русской духовной культуры, религиозно-философский подъем, наблюдавшийся в предреволюционный период, имеет исключительно важное значение. Этот подъем свидетельствовал о сравнительно широком освобождении русской интеллигенции из-под власти секулярной культуры Запада, проникнутой материализмом, безбожным гуманизмом и превознесением земных ценностей. Начался культурный возврат наиболее творческой части русского общества к своим христианским корням.

Но следует ясно видеть и негативные моменты в движении к “новому религиозному сознанию”, ибо в обрамлении христианских и даже церковных фраз зачастую выражалась старая интеллигентская вера в революцию, Царство Божие на земле, проповедовался крайний анархизм и отрицался вековой опыт Церкви. Дурной, не проверенный церковным опытом мистицизм, религиозная утопия Богочеловечества, а также рассудочная схематичность многих философских построений являлись признаками не преодоленной отчужденности религиозной интеллигенции от духа, предания. вероисповедания Православия. В ее богоискательстве были заметны нездоровые признаки сектантства, по существу очень похожего на рационалистические и мистические течения сектантства простонародного.

Большим недостатком всего “серебряного века” русской культуры являлась глухая изолированность самосознания творческой интеллигенции от миросозерцания широких социальных слоев и объективных проблем народной жизни. За пределами довольно узкого круга интеллектуальной элиты идеи религиозного преображения культуры и светской общественности не распространялись. В то время, когда на “башне” Иванова велись утонченные размышления о духовных судьбах России, в стране буйствовала первая революция, вдохновляемая примитивными по идеям вождями. А рядом с “башней”, в Таврическом дворце, где заседали депутаты Государственной Думы, господствовало вульгарное западничество и нити многих политиканских интриг сплетались в безответственный заговор против законной власти.

Оторванность духовно-культурного процесса на интеллектуальных верхах российского общества от умственной жизни средней интеллигенции, полуинтеллигенции и тем более народной массы в дальнейшем приведет к тому, что устаревшие идеи XIX и даже XVIII века, распространившиеся в народе, способствуют революции и разрушению высших этажей культуры.

1 Записки Петербургских Религиозно-Философских Собраний (1902-1903 гг.). СПб., 1906. С. 21-22.

1 Там же. — С. 63.

* После захвата власти большевиками Мережковские уже окончательно покинули свою страну, отличаясь в среде эмиграции крайней ненавистью к коммунистам. Когда Германия напала на Советский Союз Мережковский выступил по парижскому радио с приветствием этого события, уподобив Гитлера Жанне Д`Арк. Через полгода после передачи он скончался. Проводить его пришло всего несколько человек.

1 Иванов Вячеслав. По звездам. Статьи и афоризмы. СПб., 1909. С. 313.

Возрождение Державы информационно аналитический портал

Возрождение Державы информационно аналитический портал