«Человек на краю бытия в “Колымских рассказах” В.Т.Шаламова»

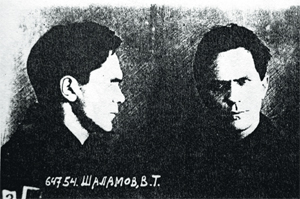

Шаламов, Варлам Тихонович

Огромный, остро своеобразный вклад в постижение лагерной России внес уникальный русский писатель Варлам Тихонович Шаламов. Шаламов родился в Вологде в семье священника в 1907 г. Юношеским идеалом будущего писателя были народовольцы. Уже в молодые годы обнаружилась художественная восприимчивость Шаламова, который запоем читал множество книг (от Дюма до Канта) и страстно переживал прочитанное. В 1924 г. он переезжает в Москву, работает дубильщиком на кожевенном заводе и в 1926 г. поступает на факультет советского права МГУ. Шаламова испепеляет жажда деятельности. Он активно участвует в общественной жизни 20-х годов, проводя много времени на митингах, диспутах, демонстрациях, поэтических собраниях. 19 февраля 1929 г. — первый арест за распространение завещания Ленина «Письмо к съезду». Только в 1932 г. Шаламов возвратился в Москву, отбыв три лагерных года на Северном Урале. Писатель продолжает литературную работу, печатается в журналах, но в ночь на 1 января 1937 — второй арест и второй срок — 5 лет колымских лагерей, а в 1943 г. новый срок — 10 лет лагеря. От смерти Шаламова спасло направление в 1946 г. на курсы фельдшеров, в чем помог ему заключенный врач Пантюхов. В 1951 г. писатель освободился, несколько лет жил на севере, в ноябре 1953 г. возвратился на два дня в Москву, где встретился с Пастернаком, с женой и дочерью. Но, поскольку в Москве ему жить было запрещено, Шаламов уехал в Калининскую область, стал трудиться на торфоразработках и интенсивно писать «Колымские рассказы». После реабилитации в 1956 г. он вернулся в столицу, устроился в журнале «Москва» внештатным корреспондентом, но его рассказы никто не печатал. Шаламов работал до последних дней, даже а интернате, куда поместил его Литфонд и где 17 января 1982 г. писатель скончался. В 1987 г. появились первые публикации «Колымских рассказов» в «Юности», «Авроре», «Литературной газете, а в 1988 г «Новый мир» дал целую их подборку. Так началось широкое знакомство отечественных читателей с одним из глубоко своеобразных представителей современной русской литературы.

Личность Шаламова и его «лагерная проза» существенным образом отличаются от личности и произведений Солженицына, посвященных лагерной теме. Дело в том, что Солженицын сидел 8 лет, обрел в лагере веру в Бога и затем отнесся к лагерной теме как предмету «художественного исследования». Шаламов, будучи сыном священника — человека сухого и деспотичного, далеко отошел от религии, сидел без малого 20 лет в самых суровых лагерях на Колыме и не сохранил, в той мере, как Солженицын, веру в положительный идеал и силы для противоборства системе. Если в «Архипелаге ГУЛАГ» сильны пафос публициста, ирония по отношению к мучителям, надежда на грядущее освобождение и духовное возрождение общества, то автор «Колымских рассказов» в значительной мере стоит по ту сторону обычного человеческого существования, с его ясным различением добра и зла, материального и идеального, жизни и смерти. Эта позиция писателя приводит его к «новой прозе», чуждой традиционным критериям художественной словесности. Поясняя свой творческий подход, Шаламов говорил, что человек второй половины ХХ столетия, переживший войны, революции, пожары Хиросимы, позор Колымы и печей Освенцима, не может не подойти к вопросам искусства иначе, чем раньше. Крах гуманистических идей русской классической литературы, историческое преступление, приведшее к сталинским лагерям, подрывает доверие к художественности вообще. Поэтому «Колымские рассказы» выведены из русла внешней художественности, которая заменена в них внутренней достоверностью протокола, очерка. Рассказы не имеют сюжета, в них нет особо выписанных характеров и все держится на информации о редко наблюдаемом, исключительном состоянии души. Рассказы — только сгустки этой информации, воссозданные благодаря личному опыту автора и потому обладающие одновременно художественной и документальной силой [1] .

В самом деле, Шаламов создал некие запредельные традиционному искусству произведения, где царит особого рода бытие, вне нормального понимания человеческого бытия. Персонажи «Колымских рассказов» заживо изъяты из жизни, отрешены от всего обычного и помещены в обесчеловеченную лагерную систему. Они превращены в биологические орудия каторги, изуродованные непосильным трудом. Сгорбленные тела, чисто животные инстинкты, угасающие умы, руки-крюки, которыми можно только копать, бить, хватать да, пожалуй, креститься ( но зеки у Шаламова не верят в Бога) — вот новая порода существ, выведенных в лагере. Эти существа стоят в «Колымских рассказах» без Бога, без друзей, без семей, не живые, ни мертвые, только по какой-то физиологической инерции не опускаясь на четвереньки. Шаламов бесстрастно свидетельствует о лагерном разгуле античеловеческих сил голода, страха, безнаказанного убийства. В рассказе «Ягоды» конвоир убивает зека за то, что тот в «перекур» увлекся собиранием ягод и нарушил границу рабочей зоны. В рассказе «Посылка» заключенные радуются, что у одного из них отобрана сумка с едой, что его избивают и ему хуже, чем им. Освобожденные от всех мирских дел и чувств, от свободы выбора зеки существуют переполненные злобой, которая, по Шаламову, последней покидает человека. И эта злоба, периодическими вулканическими извержениями, вырывается на поверхность лагерной жизни, обусловливая взаимные унижения, ссоры и драки заключенных. Именно голод и слабость, говорит Шаламов, делают человека злым и агрессивным. Голодному и слабому все время хочется драться.

Думать же заключенному в лагере было физически тяжко и больно. И он привыкал существовать без мысли. Человек выживал, подчиняя духовное начало началу физическому. И эта поразительная, противоестественная с точки зрения собственно человеческой природы живучесть, приводит Шаламова к выводу, что человек — творение Божие, потому что он жизнеспособнее всех животных. На протяжении сотен страниц «Колымских рассказов» их автор очищает человеческое существование от религиозной веры, нравственных идеалов, эстетических критериев, от влияния прошлого и надежд на будущее. Только физиологически ощущаемое настоящее, сугубо телесное «здесь» и «сейчас» оставляет он своим зекам. И за счет снятия многослойных культурных одежд щаламовский человек приобретает особую реалистичность, внутренне приближается к некоему первичному уровню бытия. Тому внекультурному, внепсихологическому его плану, который сказывается в человеке как самая последняя и в то же время самая главная ступень существования, ощущаемая нами тогда, когда все внешнее, расудочное, корыстно заинтересовывающее и удерживающее нас на земле потеряно. За эту ступень мы обречены цепляться любой ценой, ибо ниже нее открывается пропасть не просто физической смерти, а более страшного небытия. Шаламов подводит нас к мысли, что есть онтологический предел униженности и овеществленности души, за который человек, вполне объективно, то есть не по своей воле, а в силу сопротивления сверхчеловеческого начала человеческой природы, искры сверхчеловеческого достоинства в растоптанном людьми и своим личным ничтожеством недочеловеческом остатке, опуститься не в состоянии. И потому опасное приближение к последнему рубежу человеческого существования порождает у теснимого зека объективную потребность противодействия и бунт против гнетущей силы. И наоборот — потребность в бунте против лагерной системы влечет человека к жажде последнего рубежа. Вот почему один из героев «Колымских рассказов» — Володя Добровольцев, с живыми и глубокими глазами, на вопрос товарищей — зеков о том, чего он желает, спокойно и неторопливо говорит: А я хотел бы быть обрубком. Человеческим обрубком, понимаете, без рук, без ног. Тогда я бы нашел в себе силы плюнуть им в рожу за все, что они делают с нами…»

Внутренне закономерный бунт на последнем рубеже человеческого бытия Шаламов с огромным документальным реализмом обнаруживает и описывает в разного рода случайных и пустячных формах. Для одного зека вдруг крайний предел терпения оказывается исчерпанным, когда он получает приказ начальства обрить заключенных женщин и он категорически отказывается это сделать ( как лагерный парикмахер в одном из рассказов Шаламова). Другой персонаж сам отказывается стричься и отбивается кочергой от наседающих парикмахеров. В таких, по видимости мелочных, бунтах проявляется ушедшая на самое дно человеческой души крупица личного достоинства — этот неуничтожимый осколок Образа Божия в человеке. Оказывается, что искорка Божественного начала в человеке, не позволяющая полностью превратить человеческую личность в покорное животное, коренится не только в душе, в психике, в нашем нравственном и религиозном сознании, но во всей, в том числе физиологической, природе человека. Вот почему лишенный ясной религиозной веры, разуверившийся во всех идеалах, почти утративший душу и тонкость переживаний, чувствующий жизнь лишь телесным образом, озлобленный на весь мир зек все же оказывается способен к бунту во имя попираемого личного достоинства.

Однако есть в «Колымских рассказах» и люди сохранившие полноту своего достоинства — люди не только не сломленные лагерем, но распрямившиеся там в полный рост. Таков майор Пугачев — зек поднимающий других заключенных с оружием в руках против лагерного начальства. В рассказе «Последний бой майора Пугачева» Шаламов видит всю практическую бессмысленность сражения зеков с войсками, но принимает этот бой как высший акт человеческой чести.

Творчество Варлама Шаламова представляет собой выдающийся феномен русской духовной культуры, далеко выходящий за рамки чисто литературного значения. Автор «Колымских рассказов» приобщает нас к опыту человеческого существования в экстремальных условиях «великого эксперимента растления человеческих душ». По его собственным словам, выстраданное своею кровью он выводит на бумагу как документ души, пребражаемый и освещаемый огнем таланта. «Колымские рассказы» — это судьба мучеников, не бывших, не умевших и не ставших героями.» Вместе с тем в «Колымских рассказах» нет ничего, что не было бы преодолением зла, торжеством добра, — если брать вопрос в большом плане, в плане искусства» [2] . И хотя их автор описывает заключенных как недочеловеков, забытых людьми и ненужных Богу, в этом утверждении содержится скрытое допущение, что на самом деле все далеко не так. В одном из колымских рассказов есть следующий стих, подтверждающий это допущение на опыте жизни самого Шаламова:

Я видел все: песок и снег,

Пургу и зной.

Что может вынесть человек —

Все пережито мной.

И кости мне ломал приклад,

Чужой сапог.

И я побился об заклад,

Что не поможет Бог.

Ведь Богу — Богу-то зачем

Галерный раб?

И не помочь ему ничем —

Он истощён и слаб.

Я проиграл свое пари

Рискуя головой.

Сегодня — что ни говори —

Я с вами — и живой.

[1] См.: Шаламов В. «Новая проза» // Новый мир. 1989. № 12. С. 60-63.

[2] Шаламов Варлам. Проза, стихи // Новый мир. 1988. № 6. С. 106.

Возрождение Державы информационно аналитический портал

Возрождение Державы информационно аналитический портал